-

《道德经》中“常德不离,复归于婴儿”这句话,是老子哲学思想的一个体现。在这里,老子并不是字面意义上希望人们像婴儿一样,而是通过比喻的方式,表达了一种理想的人生境界。

婴儿在这个比喻中,代表了纯真、无知、无欲、自然和顺应自然的状态。婴儿之所以被老子用来比喻理想的人生态度,是因为婴儿虽然无知,但能自然地顺应世界,不受外界纷扰的影响,保持内心的平静和自然。

老子希望人们能够“复归于婴儿”,实际上是指人们应该回归到一种简单、纯真、顺应自然的生活状态。这种状态并非指放弃知识和经验,而是指在保持知识和经验的同时,能够不被它们所累,不被私欲所困扰,能够像婴儿一样保持内心的平和与自然。

因此,老子这里的用意并非是字面上的希望人们都成为婴儿,而是希望人们能够减少私欲和贪念,保持心灵的清净和顺应自然的本真。这种境界是老子所倡导的“道”的体现,是一种理想的人生态度和精神追求。

举报

举报 -

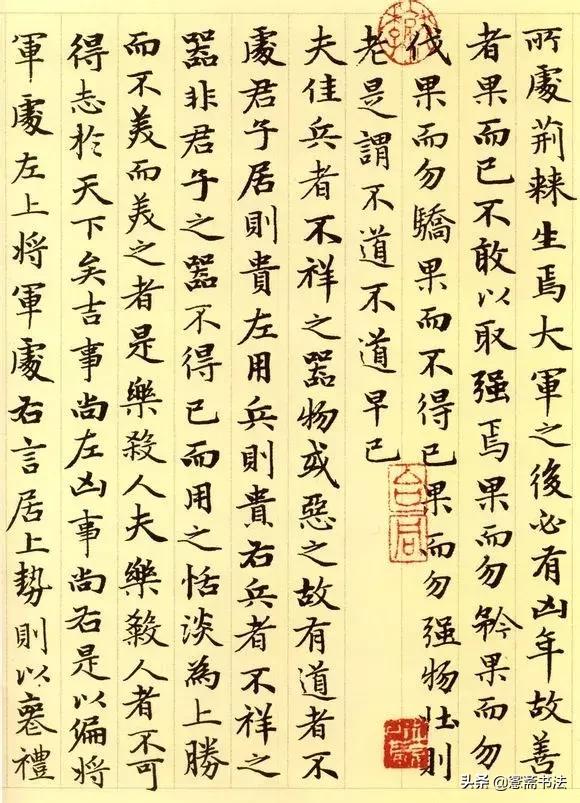

此语出自老子《道德经》第二十四章:

“知其雄,守其雌,为天下谿。为天下谿,常德不离,复归于婴儿。……”

此说,并非是希望让人们像婴儿一样的无知,而是希望人们像婴儿一样拥有天性至柔之本性和无欲无私之德之本性,按人之初的天然无睱的本质去做事情。

1、常德之不离,复归婴儿。

治国之法,要认识到使用严酷、残忍的制度与手段去强压,压迫黎民百姓,是不符合自然之“道”的法则的。强压之下,必得其反。

比如:旷野中往往被狂风暴雨摧毁的是刚硬的大树,而非柔韧的小草,过刚则折,过满则溢。柔韧之性的小草反到是可以避过,这就是小草用它天然的柔韧与顺应避开了,这就是其能顺应“常德”之故。

“常德”的法则是像水一样善利万物,像婴儿的天性那样有一个无欲无私的、天生的、从母体中带出来的天然的自然状态。作为圣人,用“永恒”的德行为天下人做出榜样,来感化天下,使天下顺祥。

2、常德之无欲,感天动地。

像婴儿天性至柔之本性和无欲无私之永恒之德(常德)来感化,以高尚的品德行为来感化,以德服人,以正气、正义、无私服人,这是从根基上的心服。而不是以强硬、生硬、武力、强霸让人屈服,强人之服是口服心不服。从根里、心里的服,是真服。

比如:就像舜一样,虽居皇尊之位,他完全可以号召或强迫黎民百姓去下地耕种,但他却没有这样做。他放下了皇尊,自己背上锄头,扛上犁耙走进了田间地头,身先士卒去耕种。俯身爱民,体恤黎民百姓。舜耕于历山,感动上苍,感动的大象帮他耕地,小鸟帮他播种。这种身先士卒,给百姓树起了榜样,百姓也随从他,跟随他一起和谐相处,互助共进。这就是归于婴儿无私无欲,顺性而为,让上至天地,下至黎民得以感怀进而自觉地顺随而为,发自内心地臣服,自觉自愿地臣服。从而呈现出真正的和谐的产生、祥瑞的产生。

3、雄刚之无道,自筑坟墓。

如若你刚,他将更强,自古多少农民起义,皆因不堪忍受皇家贵族的欺压与奴役,从而奋起反抗,推翻无道之皇权。

比如:商纣其人英豪之躯,却不做英豪之事,称霸一方,对天下黎民百姓增加赋税,横征暴敛,建鹿台宫苑作为其集聚天下之财之地;又设酒池肉林,与妲己淫乐于歌舞声平之中;进而制定“炮烙之刑”残害忠良之臣,使得民愤四起。最后落得穿上他的镶嵌着珠光宝器的衣服,跳到火中自焚而亡之结果。其往日的游乐场,最终变成了他自己葬身的坟墓。这就是雄刚而不符合大道之举所产生的后果。

用永恒的“复归于婴儿”的道德与行为来感化天下,让天下之众也潜移默化、耳濡目染地得到感化,使天下之众在追随永恒道德时,同样得到、拥有了像婴儿一样天性至柔之本性和无欲无私之德之本性。百姓黎民相互之间相敬如宾、自食其力,从而得到无为而制,国家富贵,万民和谐,一片祥瑞之气象。

举报